買った本・読んだ本(1/7-1/13)

これまで月曜日から日曜日の週録を書いていたのだが、前回土曜日(1/6)までで切ってしまっていたので、今回から暫定的に「日~土」スタイルにしてみたいと思う。正直あまり変わらないと思うけど。

■買った本

・カトリーヌ・アルレー『大いなる幻影 死者の入江』『黄金の檻 泣くなメルフィー』

・ノーマン・スピンラッド『鉄の夢』

・バルザック『知られざる傑作』

・ジョン・ファウルズ『フランス軍中尉の女』

・小田雅久仁『残月記』

・三津田信三『厭魅の如き憑くもの』

---

・ヴァン・ダイン『グリーン家殺人事件』

・キャサリン・ライアン・ハワード『ナッシング・マン』

・メアリ・ノリス『カンマの女王のギリシャ語をめぐる向こう見ずで知的な冒険』

・池央耿『翻訳万華鏡』

・Arthur Porges, The Curious Cases of Cyriack Skinner Grey

バルザック『知られざる傑作』は昨年からの流れ。文庫で安く買えたらのつもり。藤原書店の選集とか揃えて見たくはあるのだが、値段は別として(というか版元から新刊で買えるから)13巻+別巻2巻計15巻のぶっとい本を置いておく場所があるはずがない。専用の書庫が持てる身分になってから考えるか。

ファウルズ『フランス軍中尉の女』は割と珍しい。本来均一500円で買える本ではない(5000円でも驚かない)が、本文までは食い込まないものの地の表面に水濡れがあったり、全体的に日焼けしていたりするので~それでもこの値段は破格。『コレクター』しか読んでいない作家なので、今度実家から『魔術師』も出してみるかな。

新刊は話題書を。ノリス『カンマの女王の~』は、前作のような英文法や雑誌の話ではないようだが、今の時代にギリシャエッセイを?という面白さから手を出す。X他ではまったく情報を見なかったが、そんなものでしょうか。池央耿の翻訳エッセイ本は文庫落ち。元本の評判は結構よかったと思うのだが。

■読んだ本

・ルーシー・ワースリー『イギリス風殺人事件の愉しみ方』

・エリザベス・フェラーズ『灯火が消える前に』

ワースリー『イギリス風殺人事件の愉しみ方』は新刊『アガサ・クリスティー とらえどころのないミステリの女王』が今熱い(?)評論家の翻訳前作。

19世紀前半、人々は絞首刑に処せされた死刑囚に群がり、死刑囚の蝋人形を引っ提げてフランスからイギリスに移住したタッソー夫人の「死の博物館」の前に列をなした。それから100年間、イギリスにおいて「殺人事件」は様々な形のエンターテインメントとして大衆に受容されてきたというストーリーを軸に語る「探偵小説」前史の物語。

死刑囚の来歴や動機を綴り、処刑台に集う下層階級の人々が手にした「ニューゲイト・ノベル」、ゴシック小説の趣が強まり、中流階級の主に女性が手にした「センセーショナル・ノベル」、そして世紀転換期に登場した「ディテクティブ・ノベル」……という風にジャンルの移り変わりを説明しつつ、現実に起こった殺人事件がどのように「愉しまれ」、小説に取り込まれていったかを描いている。概ね、第一章:19世紀前半、第二章:19世紀後半、第三章:20世紀前半(探偵小説黄金時代)をテーマとしていて、特に第一章・第二章は非常に啓発的と言える。第三章は取り上げるべき作家・作品の数が爆増して必然内容が多く・濃くなるだろうところを、ページ数の関係か?駆け足になってしまった嫌いがあり、そこはもったいないと感じた。扱われているのは女性作家が中心のため、バークリー他男性作家はやや肩身が狭い。なお当然のことだが、クリスティーについては最近出た評伝『とらえどころのないミステリの女王』を読む方がいい。

ちなみに:今年翻訳が予定されている(?)マーティン・エドワーズ The Life of Crime でも当然19世紀の「揺籃期」を扱っているが、この本ほど深く・広くは扱っていないので、併読すると更に理解が深まるかもしれない。今のうちに買っておこう!

エリザベス・フェラーズ『灯火が消える前に』は、『私は見たと蠅はいう』に続くノンシリーズ路線の第二作。前作に引き続き戦間期を舞台としていて、「灯火管制」が物語において重要な要素となる。

仲間内のパーティに招かれた実質的に「外部の人間」である主人公の女性が、「なぜ被害者は殺されたのか」「本当に被告人は殺したのか」という「人格の謎」を解き明かすべく、関係者たちの間を経めぐって「仲間たち」がそれぞれ、本当はどういう人物だったのか明らかにしていくというストーリーは前作と似通っているし、またクリスティー『五匹の子豚』や戦後の私立探偵小説にも一脈通じるものがある。表面上はこのように見えたが実はこの人物は……というエピソードを積み重ねながら真犯人の心理に迫っていくという構成はよくあるものだが、戦争前と戦時中という対比と併せて興味深いものがある。

ただ、このトリック(というか犯人が対応した「状況」によって生じた欺瞞)は、正直どうなんだろうな。凄絶な行き当たりばったり感からして、自分のことしか考えていない、他人を何とも思わない「真犯人の心理に完璧に寄り添ったもの」であり、その点はお見事だし、「なぜ殺人事件の後から灯火管制の監視官の注意が入るようになり、後にはそれがなくなったのか」という謎自体を手がかりとしてトリックを解き明かす手筋は鮮やかなのだが、何だか釈然としない。トリックが完全に短編ネタなのはさておくとして(むしろそれを違和感なく成立させるために色々工夫している節まである)、何なんだろうな、この「作品全体の構成」にまつわるもやもやとした疑問は。

買った本・読んだ本(12/25-1/6)

正月休みに書き忘れた、のが後ろにずれこんでいるがそのうちに辻褄を合わせようと思う。今年の年末はコミケにも行かず、実家には二度ほど帰ったが特に何もなく、ダラダラとインプットに努めてしまった(アウトプットしていないだけともいう)。

■買った本

・ルーシー・ワースリー『イギリス風殺人事件の愉しみ方』

・佐藤春夫『たそがれの人間』

・レオ・ブルース『骨と髪』

・Carol Carnac, The Double Turn

・篠田節子『田舎のポルシェ』

・藤本和子『イリノイ遠景近景』

---

・デイヴィッド・グーディス『溝の中の月』

・笹沢左保『暗い傾斜』

・シュテファン・ツワイク『マリー・アントワネット 上下』

・川添愛『言語学バーリ・トゥード Round1』

・デイヴィッド・グーディス『狼は天使の匂い』

・デイヴィッド・グーディス『ピアニストを撃て』

・『世界推理短編傑作選2』

ということで二週間分(週の区切りに---を入れたもの)。全部は言及しないがいくつかコメント。

ルーシー・ワースリー『イギリス風殺人事件の愉しみ方』は同作者のアガサ・クリスティー伝を読んだのがきっかけ。NHK出版刊(BBCの番組由来?非マニア向けか?)で、イギリス史の先生が翻訳した(ミステリの専門家ではない)ということで一抹の不安はあったが、意外にしっかりした本が届いた。感想は来週。

Carol Carnac, The Double Turn はオークションで落札したもの。正直落札するつもりはなくて、これくらいのレア本なら値段吊り上げても食いついてくる人がいるだろうと思ったら空振りして落手してしまった。既に一冊、同状態(ジャケット付き図書館落ち)の本を持っているので、困る。英米のマニアに10倍で転売したろうかね? 閑話休題、カーナック名義では屈指と言われる作品なので、近く読んで紹介したいところ。

デイヴィッド・グーディス『溝の中の月』はkindle専売。HM書房は早川書房を退職された編集者が個人で経営している電子出版社(周知の事実と思っていたが?)。前回のA・M・バレイジ『ありふれた幽霊』から間が空いたので心配していたが、継続するようで何より。企画としては明らかに『ポケミス名画座』の続き(訳者もプロ)なので、何らかの理由でお蔵入りしていた原稿を出してくれているのかな。ちなみにポケミスのグーディス二冊は、『溝の中の月』が良かったので注文した本が即日届いたもの。

・読んだ本

ルーシー・ワースリー『アガサ・クリスティー とらえどころのないミステリーの女王』

オノレ・ド・バルザック『グランド・ブルテーシュ奇譚』

Andrew Wilson, A Different Kind of Evil

デイヴィッド・グーディス『溝の中の月』

大下宇陀児『烙印』

Donald Henderson, Mr. Bowling Buys a Newspaper

ワースリーについては前回書いたので割愛。昨年末に読んだ(嘘、実はまだ読み終わってない)ツヴァイク『バルザック』といい、パワフルな伝記を読むのが続いていて、それに引きずられて著作も読みたくなる(ので買ってしまう)の流れが来ている。まあ、クリスティーは既に全作電子版を買ってあるから、もう何も恐くない、んですけどね。

『グランド・ブルテーシュ奇譚』は光文社古典新訳文庫から出た短編集。薄くてほどよい本かと思いきや、ツヴァイクの伝記で覚えたバルザックの「癖」の粋を集めた傑作選になっていて、編者の心意気に打たれる。文字通り「金(きん)の匂い」に導かれるままに破滅した男を描いた「ファチーノ・カーネ」がベストだが、バルザックの恋愛観をギュッと詰め込んだ「ことづて」「マダム・フィルミアーニ」もベネ。

買った本でも書いた『溝の中の月』は、珠玉のノワール長編。主人公が暮らすスラムの「中」と「外」を執拗に対比しながら、決して届かない「月」から伸びる光が「溝」に照り映える様を描くラストは美しいの一言。駆け込みで買った、『ポケミス名画座』で出た二長編は学生時に読んで以来だが、今読み返すと色々違うものが見えてくるかも。

『烙印』は、一年前に途中まで読みかけて放置していたが、本を整理したら出てきたのでもう一度はじめから全部読んだ。『偽悪病患者』と併せてベスト・オブ・ベストの名に相応しい作品集。「情鬼」「決闘街」など痺れるようなサスペンスの名品は読めてよかった。逆に乱歩のいう「子供使い」の部分にはいまいち納得できなかったり(乱歩の「ガジェット好み」は個人的には合わない)。

原書二冊は読みかけていたものを消化。Wilsonは80%、いましも謎解きが始まろうというところで数か月読み止していたのだから罪深い。海外のレビューサイトで「クリスティーに限りなく漸近した」と言われている理由が分かりました。これは傑作ですね。Hendersonはマーティン・エドワーズがコリンズ社に復刊させた作家で、レイモンド・チャンドラー「簡単な殺人法」の中で絶賛されたという逸話を持つ。前にざっと読んだ時はそこまで気にならなかったが、今回はちょっとサスペンスが弱すぎか?と感じた。エドワーズが褒めているポイントも分かるのだが、翻訳紹介するには難ありかも。

『姿なき招待主』と『そして誰もいなくなった』の「差異」、あるいはメディアミックスの功罪

---本稿は『姿なき招待主』、『そして誰もいなくなった』、『九番目の招待客』のネタバレを含みます。読了の上でお読みください。---

2023年、二冊の本がさほど時間をおかず刊行された。9月末に国書刊行会から出た『九番目の招待客』(オーエン・デイヴィス、白須清美訳、以降『客』)と、12月頭に扶桑社ミステリーから出た『姿なき招待主』(グウェン・ブリストウ&ブルース・マニング、中井京子訳、以降『主』)である。『客』は、『主』を翻案した戯曲版であるが、世に出たのは前者の方が先であるという。この奇妙なねじれ現象については、『主』巻頭に収録されたカーティス・エヴァンズによる序文を参照されたい。

さて帯にもあるように、『主』(と、それを翻案した『客』)のプロットにはアガサ・クリスティー『そして誰もいなくなった』のそれと類似している部分がある。1930年と1939年。この二作の発表年代から言えば『主』は「先行例」と言って間違いではない。しかしその一言で片づけてよい作品でないのも確かだ。作品の価値は共通点ではなく、その作品独特の「差異」の部分にこそ現れる。『主』と『そして誰もいなくなった』との、大きな差異とは何か……ズバリ、それは「動機」の部分に現れる。

『そして誰もいなくなった』の犯人の動機は、端的に言えば「裁かれざる罪人を裁くこと」である。そのために「犯人」はイギリス中から「知られざる犯罪者」を「兵隊島」に集め、次々に殺していく。この作品の犯人は本来裁かれるべき者が縛鎖を逃れ、のうのうと生き延びているという「現実」、「司法の限界」に直面した。彼にとって罪の軽重は問題ではない。「裁かれない」ことへの憤りが彼をして自らを狂わしめたのだ。「人は量り、神は裁く」とはマタイ福音書の言葉だが、まさに彼は「人」の矩を超えて神たらんとした存在であった(その彼が、「死してのちに蘇る」というトリックは宗教的に意味深である)。

それに対して『主』の犯人が、その実呼び集めた客のほとんどを殺す動機を持たないことには驚かされる。「優秀な人間に勝つことで己の優秀さを証明したい」「不道徳な人間を皆殺しにする道徳の守護者として振る舞いたい」「重要人物が死んだ後に生ずるだろう様々な利益を独り占めしたい」と支離滅裂に動機を語る犯人の姿について私は、一人一殺の冷酷な殺人トリックを弄する冷徹さと比較して「子供っぽい」と解説に書いたが、改めて読み返してみてもそれらは薄っぺらくて、嘘くさい、後付けのものであるようにしか見えない。

『主』の物語の「動機」面で興味深いのは、実は殺意が円環様になるように登場人物が設定されているという点にある。Aを憎むBは、実はCに憎まれている。そのCはDに憎まれていて……という殺意の連鎖が、犯人の正体を見破らせない仕掛け(「Bが犯人として、Aを殺したとしてもCやDを殺す理由はないはずだ」という認知)に繋がっているのだ。それは犯人にとっても同じことである。(自分を除く)七人の招待客のうちで唯一彼が本心から憎んでいたのは、彼を大学から放り出したマレイ・チャンバーズ・リード教授であり、それ以外は付け足しに過ぎない……いかに彼が妄言を吐こうと、そう考えるのが自然ではないか。

よく思い出してみて欲しい。この物語の中で殺される(あるいは殺されかけた)六人の被害者のうち、犯人によって直接殺害されたのは教授ただ一人であるということを。それ以外の人物が、自ら盛った毒で中毒死、秘密を暴露される恐怖に心停止、怯えた時の脚癖を突かれて中毒死、自滅に近い感電死、万年筆の頭を噛む癖を突かれての中毒死、と犯人の弄するトリックで殺された(殺されかけた)ことを考えると、「銃殺」という殺害方法には違和感を持った人も少なくないと思う。作者は種切れになったのか? そうでなければなぜただ一人直接手を下したのだろう……発想を逆転させよう。つまり「彼だけはどうしても自ら手を下したかった」のではないだろうか。

多くの死の中に自分にとってどうしても殺したい相手を被害者として混ぜ込む。「一人を殺すよりも大勢を殺す方が捕まりにくい」というこの逆説的欺瞞がチェスタトンの短編から、その後多くの作品に(もちろんクリスティーの某長編にも)取り入れられたのは周知のとおりである。とはいえ、まさかクリスティーが本作を読んであの連続殺人物の小説を構想した、と語る酔狂な人はいないだろうが(笑)

そう考えると、本作はクリスティー的発想が一つどころかいくつも盛り込まれた大変贅沢な作品と言えるのではないだろうか。

---

ところで、『主』の解説でも書いた通り、『客』は『主』の肝心な部分をいくつも改変している。時間的制約や、殊に「戯曲」という媒体の都合上どうしても必要な変更であったようだが、残念ながら上記のチェスタトン・トリックの香りはまったく抜けてしまっていて、サスペンスは三割減というところである。もちろん、出たこと自体は慶賀すべきことであるが、わざわざこの戯曲を読むくらいなら、小説を読む方が数段面白い、値段も半分だし、というのは付け加えておこう。

【構想中】パトリック・クェンティン中短編傑作選は出せないのか?

昨日の続き。

現在確認されているもので、パトリック・クェンティン/Q・パトリックには70の中短編がある(のちに長編の原型になった長めの中編は除く。また作品の新発見も続いており、今後さらに増える可能性がある)。作品の出来にある程度ばらつきがあるのは当然だけれど、その平均点は高く、謎ときミステリとしての完成度は群を抜いていて、キャラクター小説としても読ませるものが多い。

『八人の招待客』(原書房・奇想天外の本棚)ではそのうち二編が採録されているけれども、単発の刊行に留まらずそれらを網羅的に紹介することができないかという構想中の企画を並べてみる。

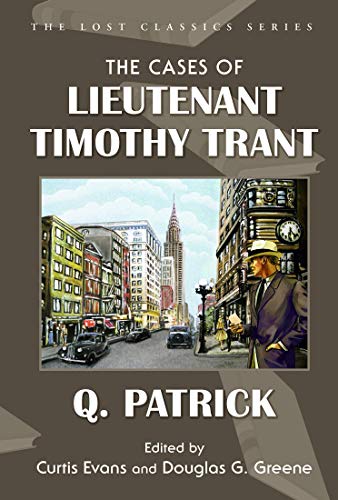

①『ティモシー・トラント警部補の事件簿』(The Cases of Lieutenant Timothy Trant)

クェンティンの作品集を「まず一冊」ということで企画するならこれだろう。『レオ・ブルース短編全集』(扶桑社ミステリー)の柳の下の泥鰌を狙う感じで一つ。実際、アメリカの新聞 Evening Star の日曜版 This Week 初出の短い短編(パズル風)がずらりと並ぶ形式はブルース短編集とよく似ている。初期の長めの作品と併せて、読み味のバランスもいい。

中短編のトラント警部補は若くて金持ちで気障で女にモテモテな上に、仕事は上流階級の殺人事件専門というキャラ立ちしまくりの男。後の長編でピーター・ダルースの敵役として出てくる「地味だが怖い男」とはまるで別人だが、解説ではその辺りも補完するとよいだろう。

底本は、Crippen & Landruの作品集を丸ごと翻訳するのがよいと思う(短編全集)。紙幅の上で可能ならば、トラント警部補物の長めの中編 The Lady Had Nine Lives も収録したいところだが、まあこれは諦めるとしよう。いつかこの中編を改稿した長編(Death for Dear Clara)の翻訳が出ると信じて……

※ちなみに21編中12編を米丸=宮澤洋司さんが翻訳されているので、雑誌・アンソロジーに載ったままの7編を新訳、さらに未訳の2編を足して、個人全訳にしていただくのがいいと思います!(勝手な発言)

②『ダルース夫妻パズル』(The Puzzles for Duluths and Other Puzzles)

トラント警部補の次に来るのは当然ダルース夫妻だ。内容的には昨日書いた通り、Crippen & Landru の作品集に、おまけとして傾向が似ている The Gypsy Warned Him を併録する。これにより、『俳優パズル』(1938)から『人形パズル』(1944)までの六年間の空白(これは作者二人の「第二次世界大戦従軍期間」に相当する)を埋める「戦時協力」の実態を明らかにすることができるだろう。

※収録予定作のうち、Puzzle for Flowers は『人形パズル』の原型中編のため掲載不要という向きもあるかもしれない。ただ、人によっては長編版より良いという人もいるので、読み比べるに値する資料として一つお許しいただこう。

③『金庫と老婆 完全版』(The Ordeal of Mrs. Snow)

ハヤカワ・ミステリから刊行された『金庫と老婆』は、収録作12編のうち3編(「検察側証人」「はるか彼方へ」「鳩の好きな女」)が削除された上に、掲載順もバラバラに入れ替えられた不完全な本である。これらを補い、想定された順序に並べた上で全編を新訳する(「はるか彼方へ」は比較的近年翻訳された作品なので、ママでもよいか?)。

「探偵役の知名度」や「謎ときパズルの形式になっていること」「既に本の形にまとめられていること」といった刊行ハードルを下げる条件を満たすものということで、まずこれらの三冊を刊行する。その上で、ノンシリーズ傑作選(『嫌われ者の女-パトリック・クェンティン傑作選1』『待っていた女-パトリック・クェンティン傑作選2』)を企画するという流れが適切であろう。ということで、後はよろしくお願いします(<各社)。

買った本・読んだ本(12/18-12/24)

前週の飲み会三回(うち一回は仙台)でヘロヘロになってしまい、本を買えずまた読めずの週であった。

■買った本(含む届いた本)

・ルーシー・ワースリー『アガサ・クリスティー とらえどころのないミステリの女王』(原書房)

・中村融編『星、はるか遠く』(創元SF文庫)

・James Ronald, Murder in the Family

・Arthur Porges, These Daisies Told

・Arthur Porges, The Devil and Simon Flagg

ルーシー・ワースリーは『イギリス風殺人事件の愉しみ方』などの訳書がある歴史家。本書は「アガサ・クリスティーの画期的な伝記」として去年英米で話題になっていたのが早々に翻訳されたもの。「とらえどころのない」はよく言ったもので、アガサ・クリスティーという作家は終生、いや死後さえも「読者にとって分かりやすい『役割』の仮面(それが逆に「とらえどころのなさ」を生んだ)」を手放そうとはしなかった。本書は未発表作品、また自伝・これまでの伝記で意図的に避けられてきた部分を組み込んで、その仮面の下の「女性の本音」の姿を描き出そうとしている。今のところ1926年の失踪事件のところまで読んだが(ちょうど半分)なかなか面白い。

クリスティーの失踪事件と言えば、そういえば今年は早川書房からニーナ・デ・グラモン『アガサ・クリスティー失踪事件』も出ていた。アガサの夫アーチーの不倫相手ナンシー・ニールをヒロインに、彼女がいかに生まれ育ち、アーチーという運命の相手と出会ったかというロマンスパートと、アガサ失踪にまつわるごたごたのパートを描いて、クリスティー神話の脱構築を狙っている。クリスティーほどの著名人となると、ヒストリカルロマンスの敵役にされてしまうかと驚いたが、それ以上のものは何もない。即座に忘れていい凡作です。

■読んだ本

先週届いた Patrick Quentin, Exit Before Midnight 所収の中編 "The Gypsy Warned Him" を1日10ページずつタラタラと読んでいた。大判サイズで60ページ以上あるので、分量としてはかなり多い。こんな話。

久々の上陸休暇でバーに入った海兵のリュウは、たまたま居合わせた男に「ジプシー娘のサリーに運命を占ってもらうといい」と言われる。半信半疑で席に着くと、「青い瞳のブロンド娘に出会う。彼女はあなたの人生を変える」との託宣が。その矢先、バーに駆けこんできたセクシーなブロンド娘、エイプリルから「兄を助けて欲しい」と言われたリュウは、ホイホイと彼女に付いていってしまう。待ち合わせ場所として連れていかれ、一人取り残された部屋に置かれた酒が睡眠薬入りのものだったことから「不穏」を感じ取ったリュウは家探しを始める。そこにあったのは、自分と同じ背格好をした海兵の刺殺死体であった……

これでおおまかに10ページ。死体は誰のものなのか。エイプリルはこの死に関わっているのか~というところから、物語は勢いよく進み始める。もんどりうってのどんでん返しを繰り返しながら、最後はきちっと意外な犯人を提示して終わる辺りは、名手の名手たるゆえんといえよう。

---

1940年代のクェンティンにはスパイスリラー(国内に潜む敵性市民との対決を描いた、国策協力的なサスペンス小説)がかなり多くあって本編もその一つ。具体的には、以下の通り。戦時中のダルース夫妻は、中編ではこんなことをやっておるのだった。

・Death Rides the Ski-Tow, 1941/4(ダルース夫妻物、邦題:「死はスキーにのって」)

・Murder with Flowers, 1941/12(ダルース夫妻物、『人形パズル』の原型作品、未訳)

・Hunt in the Dark, 1942/10(ダルース夫妻物、未訳)

・The Gypsy Warned Him, 1943/10(本編、未訳)

実際、当時のパルプマガジン/スリックマガジンにはこの手の犯罪小説が山ほど載ったはずだが、その視点からの研究というのは寡聞にして知らない(もしあればご教示ください)。ここにダルース夫妻ものの短編二つを足して『ダルース夫妻のためのパズル+α』みたいな本を作ればそこそこ売れるのではないかしら。知らんけど。

近況遠況(2023年12月前半) その2

その1に続けて、12月の前半に読んだ本の話。

---

12/2:パトリック・レイン『もしも誰かを殺すなら』(論創海外ミステリ)★★★☆☆

殺人事件裁判の陪審員が「被告を死刑にしたこと」を具に同窓会をやるという不謹慎極まるイントロが「被告は無実の罪で死刑に処された」「感謝の印に陪審員の皆さんに、遺産を均等割りで差し上げよう」という最近死んだ真犯人の挑発的遺言によって一気に不穏になる。折しも陪審員たちが集められた山奥のコテージは雪に閉ざされて……

クラシックミステリ界隈きっての目利きであるMK氏が強く推す、アメリア・レイノルズ・ロングの別名義作品。「誰かを殺すならこんな方法で」と各人が挙げたまさにその手段で、次から次へと人が殺されていく。「Why」については弱いと言わざるを得ないが、視点人物を務める名探偵にして犯罪心理学者のレイン(作者と同名)の「盲目」という特徴を生かした展開はサスペンスフルだ。

---

12/4:ルース・レンデル『指に傷のある女』(角川文庫)★★★★☆

本作は、法月綸太郎が「ミステリー通になるための100冊(海外編)」で取り上げた作品で「地味な話だと思って甘く見ると、足元をすくわれること確実」とある。ほー、なるほどと読み始めたはいいが……先生! この書き方はミスリードが過ぎませんか!「地味な話」どころか「異常な話」ですよ! 何が異常って、捜査官が異常なのだ。

指紋が一つも残っていない異様な殺人現場にただ一つ残された「人差し指の先に傷のある女の手の跡」。ウェクスフォード主任警部は夫を妻殺しの主犯と目して捜査を始めるものの上層部からストップがかかってしまう。もちろんそれで諦める彼ではない。スコットランドヤード所属の甥や自前の情報屋を駆使して、何とか夫を追いつめようと食い下がるが……読者は近視眼的・我武者羅な視点人物に誤導されることで、意外な(そして探偵小説的には別に意外でもない)トリックにまんまと騙される。これはやられた。

---

12/5:エリザベス・フェラーズ『わたしは見たと蠅は言う』(ハヤカワ・ミステリ文庫)★★★☆☆

戦争の足音が迫る一九三九年。画家のケイが暮らす安アパートの一室から拳銃が発見される。捜査の結果、その銃は最近起きた殺人の凶器であること、そして死者はかつてケイの隣人だったナオミであることが判明する。善良で人に殺されることなどないナオミは誰に、なぜ殺されたのか。アパートの住人たちは警察そこのけの勢いで口々に自分の推理を語り始める……

文庫新訳初刊時以来の再読。各人各様の思惑が絡み合って単純な謎が複雑に描き出されていくが、最終的には各人各様の推理をパッチワークするように真相が解き明かされるというのが面白い(バークリーを意識しただろうか)。陰惨な事件を狂躁的に語る作品だが、それと対比して空虚な、空襲後の廃墟の中で戦前を思い出すという構成もいい。ただ、根幹に謎ときミステリとしては反則気味な部分があり、素直に褒めるのにはやや躊躇いを感じるところだ。

フェラーズはRe-ClaM次号で特集として取り上げる予定で、ノンシリーズの初期作を中心に今後読んでいく予定。

---

読書会用に再読したフランシス・アイルズ『殺意』『レディに捧げる殺人物語』については、稿を改めてきちんと形にしたいところ。

---

最後になるが……解説を書いたブリストウ&マニング『姿なき招待主(ホスト)』(扶桑社ミステリー)が12月頭に刊行されました。マニアックに寄り過ぎて不適当(あと、版元を無用の面倒に巻き込みたくないし)と判断して解説ではオミットした「ネタバレあり」の論考も、そのうちこちらのブログに書く予定です。併せてよろしくです。

近況遠況(2023年12月前半) その1

XにてSF方面から「日録週報を細かにつけておくことが大事」「SNSは流れてしまうからブログに書くのが大事」という風な話が流れてきていて、ンマ~そりゃそうだけどもと、日記三日坊主マンとしては耳が痛い。やるなら年内に書き始めておきたい、週報くらいがよかろうと考えていたけれども、気がつけば早くも十二月第三週。細かい内容は既に飛びがちだけど、Xを見直しながら書けるところから書いてみる。

---

例になく書籍の出入りが激しい二週間だった。

・【献本】『本格ミステリ・エターナル』(行舟文化)

版元から献本。国内の長編を系統的に読もうという気力がなく、パラパラめくりながら作者の名前とタイトルを目当たりして「あ、この人/本見たことあるわ」という感想しか出てない人間にはややもったいないようにも。『クロニクル』・『ディケイド』・本書と三冊(『フラッシュバック』から見れば四冊)を並べてみると、五十年史が見えてくるのが面白いのではないでしょうか。SNSにて「翻訳ミステリで10年史をやってほしい」というご意見も見かけたが生半容易ではなかろうな、と思うだけ。

・【献本】レオ・ブルース『怒れる老婦人たち』(ROM叢書)

・【献本】アルバート・ハーディング『レイヴンズ・スカー山の死』(ROM叢書)

二冊とも版元から献本。盛林堂書房通販は既に完売済みなので、献本として紹介する意義は薄いかもしれない。

『怒れる老婦人たち』は訳者の小林晋さんが昔出されていた同人誌「アウント・オーロラ」で既読。『ブレッシントン海岸の死』で解説を書くために旧同人誌版と新原稿を読み比べたときにも思ったが、細部に改訂が施されていて、小林さんの丁寧なお仕事を感じる。内容は普通に面白い(ディーンものでは水準以上)のでおすすめです。

『レイヴンズ・スカー山の死』はかなり大掛かりな仕掛けを巧みな誤導で隠した、出来のいい「一発屋」探偵小説。訳者あとがきでは著名作家の別名義作品ではという話も出ているが、逆に探偵小説非プロパーの作家(詩人?)が一作だけ書いた作品ではないかしら。イギリス人の探偵小説への愛深きこと、そして裾野の広さには驚かされる。

それにしても、『禁じられた館』・『ガラスの橋』で高評価を得つつ、私家本でも自分の好きな本をドシドシ紹介する(SNSでも興味深い本の話をよくしている)小林さんのパワフルさには、必然触発されるものがある。面白いことやりたいなあ。

和書の古本もまあまあ買ったが、その話をしても自分なりの面白さは出せないと思うので洋書の話でも。数字は到着順。

①A Companion to the Mystery Fiction 2: E. X. Ferrars

②Patrick Quentin, Exit Before Midnight: A Collection of Murder Tales

③Cyril Hare, Best Detective Stories of Cyril Hare

④James Ronald, The Dr. Britling Stories

⑤Richard Hull, Keep It Quiet

⑥David Frome, Mr. Pinkerton Grows a Beard

①はエリザベス・フェラーズの文学研究のための資料本。数年前にこのシリーズの「ナイオ・マーシュ」を買ったことがある(某叢書の解説依頼を受けて。原稿はまだ貰ってません(爆))が情報量は圧倒的。文学研究をやるための切り口探しに役立ちそうだ。解説で役に立つかは(そういう風に書くか次第なので)分からないが……詳細は以下の版元サイトを参照のこと。

McFarland Companions to Mystery Fiction - McFarland

②はカーティス・エヴァンズ大兄肝煎りのP・クェンティン作品集第五弾。クリッペン&ランドリュに振られ(そんなことあるんだね)、スターク・ハウスに版元を変えてからは二冊目。中編四作(うち三作は既訳あり)と犯罪実話三作を併録した充実の内容だが、それ以上に巻末の著作リストがまた更新されているのに驚かされる。未訳の激レア中編 "The Gypsy Warned Him" は読み終わったらご報告します。

③は来年(?)商業で(?)刊行希望のシリル・ヘアー短編集の底本として購入。翻訳自体は電子書籍を元に進めているが、最終的にはどこかで初版と突き合わせるのだからということで。編者マイケル・ギルバートの序文(電子書籍に未収録・初見)も友情で泣かせる。なお短編集はこの「ベスト選」に漏れた数編を増補した完全版として出すつもり。まあ、今のところほとんど架空の話なんですがね。初見さん。

④は諸氏絶賛作家が安い値段で手に入るようになったということで。電子書籍でも買えるが、電子書籍がいつまでも買えるわけではないので、置場があれば紙も買っておいた方がいいですよ(実際、某版元は主催者の方が若くして亡くなって、多分もう新しい本は出ません。電子書籍もいつ撤退するか……)。

⑤⑥は仙台の古書肆「古本あらえみし」さんにて購入。わざわざ旅先で、しかもさして珍しくない洋書ペーパーバックを買ったのは、聞くところではこれが真田啓介さんが最近手放された旧蔵書ということだったからです。やったぜ。このうちハルは全然珍しくない(翻訳あるし、80年代の大判だし)が、フロムは40年代のペンギンブックスでちょい珍しい。多分誰も手を付けてないペーパーバック漁り、楽しゅうございました。

ちょっと長くなったので、読んだ本の話はまた次回。

【構想中】アントニイ・バークリーの書評について

私は以前(2014年~2017年)『アントニイ・バークリー書評集』という同人誌を刊行した。これは、1956年から1970年にかけて Manchester Guardian(のち紙名が変わって The Guardian)に、バークリーがフランシス・アイルズ名義で連載した犯罪小説書評欄 ”Crime Library”(のち ”Criminal Records”)から、ある程度日本人読者にも馴染みがあるだろう作家の書評を抜粋して紹介したもので、各巻は分厚くはないが七巻に及ぶ。大変ありがたいことに初期の巻については品切れとなって久しい。

いずれはすべての翻訳を見直し、巻ごとに設定したテーマ別に分かれた書評の並び順を元通りにし、また未訳の部分を増補した本を出したいと考えている(同人誌として刊行された部分は全体の60%ほどでしかなく、分量は倍増するだろう)が、今のところ構想レベルの話である。

閑話休題。『アントニイ・バークリー書評集』で取り扱った文章は、バークリー/アイルズにとっては人生の後半、作家として筆を折って以降の期間のものである。では、より早い時期の書評はどのようなものなのか。どのような作家のどのような作品をどのように評しているかといった点は、以前から気になっていた。とはいえ、新聞のバックナンバーを調査するのは容易ではない。いや、ラグランジュ大学(オーストラリア)のアーサー・ロビンソン教授がネットで公表しているバークリー/アイルズの書誌情報を参考にすれば何年何月何日号に載っているかまでは分かるが、そもそもアクセスする術がない(ちなみにこのロビンソン教授は数年前に退官されたらしく、大学のホームページに掲載されていた書誌情報のページは現在閲覧できない、無念)。The Guardian を調査した際は某氏の協力を得て、大学のデータベースからダウンロードしてもらったのだが、今はその手は使えない。そう思っていた。

ところがここ数年で、インターネット上からアクセスできる新聞アーカイブが大きく発展した(大抵は有償だが)。これも膨大な量の新聞を、根気強くスキャンしてくださったリサーチャーや図書館司書の皆さんのおかげである。ともあれその結果として、バークリー/アイルズの初期の新聞書評を調査することができるようになったわけだ。

バークリー/アイルズの書評は、大きく分けて以下の五紙に掲載された。すなわち、Time and Tide(1932-33), Daily Telegraph(1933-1937), Sunday Times(1936-1956), John O'London's Weekly(1938), Manchester Guardian / The Guardian(1956-1970)である。このうち、私が今回新聞アーカイブで確認したのは、Daily Telegraph に掲載されたものだ。連載が途切れる時期もあるため実質約三年と期間は短いが、原則月一回の掲載であった The Guardian 系の書評に対して週一回程度掲載されていたため、掲載回数は15年の連載に伍するほど(Daily Telegraph: 168回、The Guardian: 170回)。作品ごとの書評の分量は前者の方がやや多いが、紙面のスペースの関係で一回ごとの掲載本数は3~4本と控えめである。

では内容はどうかというのが次に気になるところだが、これはあまり単純には割り切れない。というのも、Daily Telegraph で「フランシス・アイルズ」が担当しているのは主に ”New Fiction” という欄だからだ。これは要するに「新作の小説」全般を取り扱う欄であり、必ずしもジャンル小説を意識したものではない。なお、1935年からは探偵小説を扱う欄にも「A・B」名義で別途寄稿するようになった。また、1937年には、歴史書や紀行文などノンフィクションの欄に寄稿しており、上記の "New Fiction" の欄は別の評者に譲っている(この別の評者というのが、セシル・デイ・ルイス(=ニコラス・ブレイク)だから面白い)。「Daily Telegraph における書評家」としてのバークリー/アイルズを正当に評価するためには、これら三つの要素を総合的に調査していく必要があるというわけだ。

また、バークリー/アイルズの寄稿のみを見ればいいというものではない、かもしれない。上に述べたように、同紙にはニコラス・ブレイクが寄稿していたし、また「A・B」以前にはE・C・ベントリーやジェイムズ・ヒルトンといった文人が探偵小説を扱う欄への寄稿を行っていた。Sunday Times の探偵小説の書評欄にドロシー・L・セイヤーズやミルワード・ケネディ、E・R・パンションらが寄稿していたように、綺羅星のごとき作家たちが、同時に評論家として活動を行っていた(そして評者同士お互いに/あるいは小説・書評間で影響を与えあっていた)のは注目に値する。

……とこのように、とりわけ1930年代の探偵小説書評の調査は、様々な要素が絡み合ってなかなか難しい。さはさりながら、すべての条件が揃わないまでもとりあえずの足がかりを作っておくのも悪くないだろう。ということで、Daily Telegraph におけるバークリー/アイルズの書評をすべてダウンロードし、それを元に取り上げた作品リストを作成してみることにした……

その後の調査によって、ロビンソン教授のリストにはかなりの漏れがあることが判明した。その原因はおそらく……フランシス・アイルズの書評は基本的に毎週金曜日に掲載されているため、教授はその曜日の新聞を中心にチェックしていたと推定される。ところが、「A・B」名義の探偵小説書評の多くは、実は火曜日に掲載されていたのだ(たまに金曜日に掲載されることもあるのが紛らわしい)。調査の結果、「A・B」名義の探偵小説書評がリストにあった13本に加え更に21本発見された。アイルズ名義の見落とし5本と併せて26本の書評が新発見となる。

とはいえ、この調査も完璧なものとは言い難い。何しろ署名が「A・B」で、全文検索ではまず引っかからない代物なので、とにかく全部見るしかないのだ。一応目を通したつもりだが、駆け足でチェックしたので見落としがあるかもしれない。掲載の可能性がある火金の探偵小説の欄の、しかも1930年代の分を全部チェックする、くらいの気持ちでやらないと絶対安心、ではない(今のところ、そこまでやる気はないが)……

ともあれ、今回の調査で確認あるいは新たに発見された書評の掲載日付、「A・B」名義の書評で取り上げられた作品(+「フランシス・アイルズ」名義の書評のうち、明らかにジャンル作家による作品)のリスト、並びにいくつかの書評のサンプルについて、以上の文章と併せてRe-ClaMの次号で発表したく考えている。

---

これらの書評を冊子の形にまとめるかどうかは今のところ未定である。だが、基礎の情報はすべてRe-ClaMの紙面の上でオープンにしておくので、やりたい人がいればどうぞご自由に。有償のサブスクに登録して、新聞データベースから記事を探してダウンロードして、それを翻訳して、なおかつ同人誌の形にまとめる。それをこなすだけのコストを払う気持ちと、バークリー/アイルズおよび英国探偵小説黄金時代への熱情があればきっとできるだろう。

読書日記20230707-0709(『吸血鬼の仮面』【★★★★☆】)

■20230707

お目当ての洋書が入荷していないものかと新宿南口のBooks Kinokuniya Tokyoをぶらつくがまだなかった。夏の洋書セールということで、新刊本のディスカウントをしていたので無目的に見てしまう。ウィリアム・トレヴァーのペンギン版の綺麗な本が入っていたので、二冊購入。帰宅後、洋書が届いているのを確認。5月~6月に注文した本はこれで大体届いたかな。

■20230708

戸川安宣さんからランチのお誘いをいただき、西荻窪へ。通りから一本入った閑静な住宅地の中のお店で、美味な和食をいただきつつ貴重なお話を伺う。瀬戸川猛資・松坂健のお二人とのエピソードや、お父様に連れられ東京六大学野球を見に行った時のお話(長嶋がホームランを「打たなかった」試合だったらしい)など、次から次へと鮮やかな記憶が流れだした。『ぼくのミステリ・クロニクル』も大変面白かったが、戸川さんの思い出はしっかり記録しておくベきだなとつくづく感じる。お別れ後、高円寺の古本市を覗いて帰宅。

■20230709

某古書店宛てに段ボール箱八箱を発送。Kプロジェクトもこれで一段落。午後はSRの会の例会に参加……する前に大崎の六厘舎でつけ麺をいただく。これはベネ。例会では新刊書についての情報交換が主に行われた。今年はまだ全然読めていないが、買ってある分で今日紹介された本くらいは読んでおきたいところ。

・届いた本

Bruce Graeme, And a Bottle of Rum (Moonstone Press)

・買った本

石上三登志『キング・コングは死んだ』(フィルムアート社)

上野昂志『紙上で夢見る』(蝸牛社)

海野弘『流行の神話』(光文社文庫)

長山靖生『モダニズム・ミステリの時代』(河出書房新社)

宮内悠介『かくして彼女は宴で語る』(幻冬舎)

マイケル・オンダーチェ『家族を駆け抜けて』(彩流社)

William Trevor, The Love Department (Penguin)

William Trevor, Mrs Eckdorf in O'Neill's Hotel (Penguin)

・読んだ本

ポール・アルテ『吸血鬼の仮面』(行舟文化)

イギリスの寒村を舞台に巻き起こる「吸血鬼騒動」……まるでベストセラー小説であるブラム・ストーカー『吸血鬼ドラキュラ』をなぞるかのように連発される珍事、そして不可能犯罪。果たして犯人の、そして作者の企みは那辺にあるのか。

初期の代表作『狂人の部屋』(1990)を私は今でも作者のベスト作品だと思っているが、それは「小技を利かせた不可能犯罪の乱れ打ち」と「読者の酩酊を誘う構図の大転回」とが文字通り正面衝突した結果、「トンデモなく奇妙な、まるでホラ話としか思えないプロット」が成立してしまった……という作品爆誕の経緯の面白さを買ってのことである。アルテはこの後もいくつかの作品でこのメソッドを試みて失敗したり成功したりしている。その成功例(ただし一般的に傑作と評価されているとは言っていない)が異形作『殺人七不思議』(1997)である。

本作(2014)はその最新の挑戦(翻訳で確認できる限り)であり、非常に力の入った作品だ。ある種の「見立てもの」である本作のポイントは、「「なぜ」犯人は「ドラキュラ」のイメージにここまで執着するのか」という動機の部分にある……と言いたいところだが、アルテはそこの説明にあまり頓着しない。異様な執着心を燃やしながら、次から次へと見立てを作り上げる犯人の動機がほとんど描かれないことで、それは言わば「見立てのための見立て」になってしまっている。こういった点から、本作を「本格ミステリとして物足りない」と見る向きもあるかもしれない。しかし取り留めのないもののように思えた物語が全体の絵図面へと回収される中で、それらすべてが壮大な復讐劇の構成要素であり、同時に芸術家たる犯人の「美学」すらも感じさせるものだと判明する。これには震えますよ。

ポール・アルテの熱心なファンであれば必読の傑作と断言しよう。

ところで本作には『吸血鬼ドラキュラ』と同じく、いやそれ以上に『三つの棺』へのオマージュが、ファンであればニヤニヤしてしまうほど濃密に捧げられている。アルテの魂まで染み込んだカーへの熱いリスペクトの思いは、不変なのだ。

読書日記20230704-0706(『ガラスの橋』【★★★☆☆】)

■20230704

郵便局で洋書を回収。表紙に木工用ボンド?の乾いたものがベットリついていて萎える。梱包前の段階でやらかしたのだろうなとは分かるが、気づかず送ってくる無神経。amazonで「英国の代理店」という名前で販売している業者です。到着の遅れも含め、BookDepositoryの対応・精度がいかに素晴らしいものだったかしみじみ実感。

■20230705

郵便局で書類を回収。古書店に郵送で本を買い取りしてもらう予定なのだが、そのための書類のやり取りが滅法面倒。書類が郵便局に到着、留置→自宅に「書類を取りに来い」との速達が送られてくる→郵便局に取りに行くの手順が発生する方式。まあ、お金やら古物取り扱いの法律やらが絡むから仕方がない。

■20230706

午前中にクロネコヤマトからポスト投函の連絡あり。まったく心当たりがなかったのだが、帰宅して開けてみたら、早川書房編集部からの、マーティン・エドワーズ『処刑台広場の女』のプルーフであった。ありがとうございます。Re-ClaM 第1号の原書レビューで「出してくれ」踊りをやって以来かれこれ四年半。ついに出るのは嬉しい限り。N氏、I氏、お疲れさまでした。

・届いた本

Bruce Graeme, Ten Trails to Tyburn (Moonstone Press)

Bruce Graeme, A Case of Books (Moonstone Press)

Richard Hull, Left-Handed Death (Agora Books)

→Agora Books撤退によって、電子書籍がダウンロードできなくなってしまう事態が発生したため、慌ててハルの物理テキスト確保に努める。それもあって、途中まで買って止まっていたブルース・グレイムのセオドア・ターヒューンものもまとめて買っておくことにした。あと一冊は多分今週中に届く。

・買った本

シェリダン『悪口学校』(岩波文庫)

Thomas Berger, Killing Time (Delta Books)

Rebecca Brown, The Terrible Girl (Picador)

Benjamin Weissman, Dear Dead Person (High Risk)

→シェリダンは原書読みの参考書。でも単体として面白そうな。中野の「古本案内処」で、これまでまったく見たことがなかった原書の棚を漁ってみたら、割とコンテンポラリな作家の作品が100円で投げ売りされていたのでうっかり買ってしまった。トマス・バーガーって、若島正『殺しの時間』で取り上げられていた作品だったよね。

・いただいた本

マーティン・エドワーズ『処刑台広場の女』(早川書房・プルーフ)

・読んだ本

ロバート・アーサー『ガラスの橋』(扶桑社ミステリー)

結論から書くと、「過大な期待をしなければそれなり以上に楽しめる、職人作家による粒選り(小粒だけど粒の形は綺麗)の作品集」。ロバート・アーサーは、ジャック・リッチーやスタンリイ・エリンのような、一本立ちできる「アメリカの犯罪小説短編作家のハイエンド」と比較するとあくまでも中堅どころではあるが、プロフェッショナルに徹しつつも、おそらく作者自身もマニアであることも相まってだろう、マニア読者へのサービスの入れ方が上手いのが面白い。以下一言コメント、よかったものは「*」を付す。

「マニング氏の金の木」:オチは早い段階から分かるが、その後のメッセージのやり取りがしみじみと心に来る。

「極悪と老嬢」:暴力も辞さぬ結構な悪人を目の前にキャッキャとミステリ談義に耽るおばちゃんたちがカワイイ。

「真夜中の訪問者」*:いったいどういう話かと思ったら……誘導の巧みさに思わず膝を打った。

「天からの一撃」:まったく同じトリックの作品を最近読んだのでつい比較してしまうが、使い方自体はこっちのほうが上手いね。

「ガラスの橋」:アンソロジーにも取られている有名作。極端に抽象化されたイメージがあまりに鮮やかでむしろ笑える。

「住所変更」:これもオチはすぐ読めてしまうが、一ひねりしてあって面白い。そりゃ同じようなことを考えますよね。

「消えた乗客」:香水という手がかりは面白いが、読者はただ頷くしかないのが難しいところ。

「非情な男」*:振り返ればあからさまな伏線、HowもWhyも驚かせる意外性、心情的にも納得しかない結末。素晴らしい。

「一つの足跡の冒険」*:ホームズパロディとしての完成度が異様に高い。EQMMの短編賞を受賞したのも納得。

「三匹の盲ネズミの謎」:ダイイングメッセージ、不可能犯罪トリック、暗号とマニア好みの要素がギッチリ詰め込まれた作品だが、完成度は今一つ。